O desastre ambiental causado pelo óleo que chegou ao litoral do Nordeste completa hoje dois anos sem que haja uma previsão de desfecho. No último dia 2, o material reapareceu no litoral sul da Bahia. Manchas também surgiram este mês em Fernando de Noronha, mas ainda sem comprovação de que é a mesma substância.

O óleo chegou pela primeira vez no dia 30 de agosto de 2019 em praias nos municípios de Pitimbu e Conde, no litoral Paraíba. Dali em diante, o óleo foi se alastrando, e somente até março de 2020 o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) contabilizou 1.009 localidades afetadas em 130 municípios do Maranhão ao litoral norte do Rio de Janeiro.

Com mais de 3.000 km de litoral atingido, o acidente com óleo é considerado o maior em extensão já visto

“Quando se tem um acidente como esse, existem dois tipos de efeitos: os agudos, registrados horas após a chegada do óleo; e os crônicos, que duram anos. A gente calculou em torno de 10 anos para ver uma recuperação completa”, afirma Francisco Kelmo, Diretor do Instituto de Biologia da UFBA (Universidade Federal da Bahia).

Mais de 80% da biodiversidade de invertebrados foi perdida na área estudada. O branqueamento dos corais atingiu quase 90% da população. Houve redução de 85% de animais vivos por m² de praia. Este é um prejuízo muito significativo para a natureza, especialmente para os invertebrados sésseis, aquelas espécies que, diante do perigo, no têm como ‘correr’. E como serve de alimentos para animais maiores, esse animais e consequentemente, para todo o ecossistema marinho afetado.

Após dois anos, pesquisas já apontam danos de longo prazo gerados pelo acidente ambiental de proporções inéditas no mundo e que até hoje não tem origem ou causa descobertas. Um inquérito sobre o caso continua aberto na Polícia Federal.

“Ainda não se sabe quem foram os responsáveis pelo derramamento, tampouco quando e onde ele ocorreu. Também não se sabe quanto de óleo foi derramado —estima-se algo entre 5 e 12,5 milhões de litros de óleo”, conta o professor Rafael André Lourenço, do Instituto Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo), autor de um estudo no começo de 2020 que provou que as manchas no Nordeste eram frações do mesmo óleo.

Lourenço destaca ainda que problemas prejudicaram as pesquisas de avançarem nesses dois anos. “Em parte esse desconhecimento se deve pela morosidade no fomento à pesquisa para estudar o ocorrido; e em parte pela pandemia, que causou restrições de viagens e embarques, impedindo a identificação da assinatura do derrame”, diz.

Desastre segue

Entre tantas dúvidas, uma é a certeza: o desastre ainda não acabou, nem tem como prever prazo para isso. “Encontramos esse óleo nas praias, especialmente nas estruturas rígidas [rochas, corais e beachrocks]. Outro lugar, mas menos abundante, é próximo às dunas. Esse material pode ser já bem endurecido devido à intempérie do ambiente, mas pode ser também ainda no seu estado similar de quando foi lançado há dois anos”, explica Rivelino Cavalcanti, pesquisador e oceanógrafo do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Registro de óleo na praia do Sabiaguaba, em Fortaleza, em 12 de agosto de 2021

Imagem: Rivelino Cavalcanti

“O grande problema é que cada vez mais o material está se reduzindo e ficando em uma escalas menores a cada dia, e isso certamente dificulta a sua observação”, completa.

O pesquisador Emerson Soares, que coordenou a força-tarefa da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), também participou do grupo que avaliou danos no estado e em Sergipe e alerta que um dos problemas para prever o fim dos problemas é não sabermos a origem, nem a quantidade de óleo despejada no mar.

“O risco persiste por não sabermos a quantidade que ainda resta no fundo do oceano ou que está enterrado nas praias sob a areia. Entretanto, boa parte das moléculas orgânicas ou com propriedades mais cancerígenas, já foram diluídas, evaporaram, foram recicladas pelas bactérias ou reagiram com outros compostos e perderam as propriedades mais agressivas quanto ao potencial de contaminação”, aponta.

Análises e danos

O pesquisador Marcelo Oliveira, da UFC, fez uma análise sobre os 29 artigos já publicados com conclusões a respeito dos danos causados pelo óleo. E foram muitos os impactos. “Análises em Alagoas e Pernambuco, por exemplo, detectaram vários componentes de metais pesados —como mercúrio, arsênico, chumbo e zinco— em altas concentrações. Algumas análises também de água e de animais também detectaram alguns níveis de contaminação”, explica.

Ele conta que o óleo atingiu 57 unidades de conservação em todo o litoral, com pelo menos 10 tipos de ecossistemas costeiros afetados. “Esses números ainda estão sendo analisados, e é possível que mais unidades tenham sido impactadas”, conta.

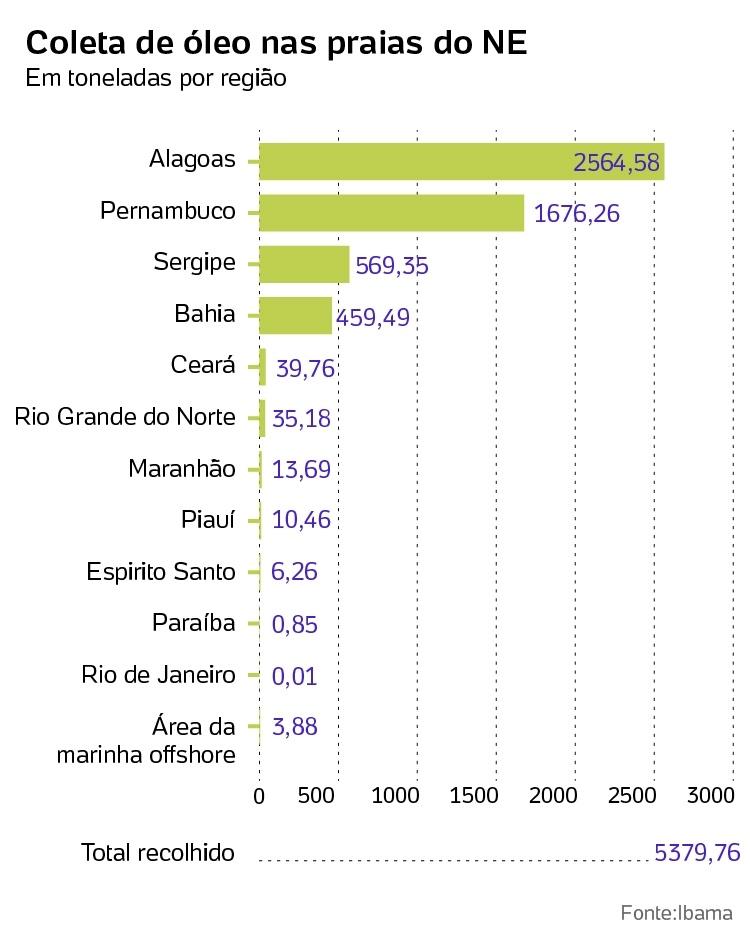

Entre todos os estados, Alagoas foi o mais impactado e tirou quase metade de todo óleo que chegou ao litoral brasileiro. O projeto o PELD (Pesquisa Ecológica de Longa Duração) Costa dos Corais, ligado à Ufal, faz pesquisas sobre o tema. Em uma das análises foi percebida a contaminação em maçunins e no peixe donzela. “Eles apresentaram estresse oxidativo, neurotoxicidade e genotoxicidade”, conta a coordenadora do projeto, Nidia Fabré.

Uma diversidade enorme de espécies foi afetada. A escolha de um indicador para pesquisa foi um primeiro desafio. Escolhemos, inicialmente, esses dois grupos porque eles têm maior dificuldade de locomoção. Isso não significa que as outras espécies da biota não receberam do mesmo jeito

O professor e pesquisador Mauro de Melo Junior, do Departamento de Biologia da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco), também coordena um projeto também que analisa os impactos. Ele explica que alguns pesquisadores têm visto problemas, como mortalidade em espécies de corais.

Outros pesquisadores têm constatado redução de algumas famílias de peixes na região de Itamaracá. Outra perda constatada é na diversidade genética de uma espécie de cavalo-marinho no estuário de Maracaípe, em Ipojuca, em torno de 15%. Todas essas perdas foram constatadas em comparação com estudos anteriores nas mesmas regiões

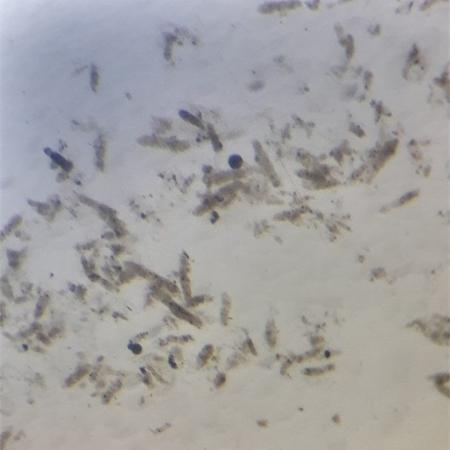

Uma das pesquisadoras do grupo é a oceanógrafa Cristiane Castro, da UFRPE. Ao UOL, ela explica que mantém, em laboratório, microcrustáceos com condição ideal de vida. Nesse ambiente controlado, ela dividiu algumas das espécies em quatro tipos de experiências: em cada uma colocou óleo de cada praia onde vivem.

Fezes de microrganismo com óleo coletado em amostra de pesquisa em PE

Imagem: Divulgação

“Normalmente esses animais de fundo preferem o escuro. Então, como o óleo é preto, a gente colocava e eles iam direto em cima e começavam a interagir. Outra coisa que percebemos é que, quando comparamos a pelotas fecais com outros grupos, existiam micropartículas do óleo nas fezes desses animais. O que a gente não sabe é quanto está sendo eliminado e quanto está sendo absorvido”, relata.

Outro dano foi o impacto na fisiologia em todos os estágios da vida dos animais. “A gente percebeu, por exemplo, que aqueles animais que estavam expostos ao óleo, a produção de descendentes é praticamente zero. Na fase seguinte da vida, parte deles não consegue dar seguimento ao crescimento. Temos aí, no mínimo, uma população de metade do que era antes [do acidente]”, conta.

Para Castro, o resultado é apenas uma das constatações. “Em nível macro, precisamos pensar que essa é só uma espécie no ambiente —tem muitas outras. Esse impacto pode estar acontecendo em outros organismos, inclusive alguns que a gente explora economicamente”, conclui.

Segundo Flávio Lima, coordenador do projeto Cetáceos da Costa Branca, da UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte), já está claro que o prejuízo extrapolou o mal causado a animais atingidos há época.

“Nós podemos ver, como impacto mais duradouro, os danos a ambientes mais sensíveis, como os costões rochosos e as franjas de manguezais. Ainda há fragmentos nessas áreas, assim como também nas praias mais impactadas o óleo ficou soterrado. De forma prática: há uma contaminação sistêmica desde as fontes de de nutrientes, isso atingiu toda a cadeia alimentar, representando uma contaminação sistêmica de algas e outros micro-organismos e vegetais”, diz.

Menino coberto de óleo deixa água na praia de Cabo de Santo Agostinho (PE)

Imagem: Leo Malafaia/AFP

É preciso saber mais

Para o professor de Ecologia Costeira e Maricultura da UFBA (Universidade Federal da Bahia), Miguel da Costa Accioly, esse é um acidente que veio “revestido desastrosamente de crimes. “É um acidente que, dois anos depois, continua acontecendo. Então porque esse crime não foi investigado adequadamente?”, questiona.

Por que não se investiga a possibilidade de haver depósitos desse petróleo em fundos calcários? É o calcário que faz com que o petróleo afunde, e como a gente tem muito fundo de calcário aqui no Nordeste, é possível que haja alguns depósitos desse petróleo acumulados, em áreas um pouco mais profundas. Nada está sendo investigado e buscado ativamente

Ao UOL, o Ibama informou que, “após o Plano Nacional de Contingência (PNC) ter sido desativado em março de 2020, não houve mais necessidade de uma limpeza centralizada no governo federal.” “Atualmente o monitoramento e a gestão de resíduos são feitos pelos órgãos ambientais estaduais e prefeituras responsáveis pelo território”, explica.

Ainda na nota, o órgão explica que, junto à Marinha do Brasil e a comunidade científica, “participam da Comissão Técnico-Científica para o Assessoramento e Apoio das Atividades de Monitoramento e a Neutralização dos Impactos Decorrentes da Poluição Marinha por Óleo e outros Poluentes na Amazônia Azul, criada pela Portaria Nº 313/MB, de 26 de outubro de 2020.” “Além disso, estudos estão sendo feitos acerca do assunto”, finaliza.

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) também foi procurado para falar sobre o tema, mas não enviou retorno.